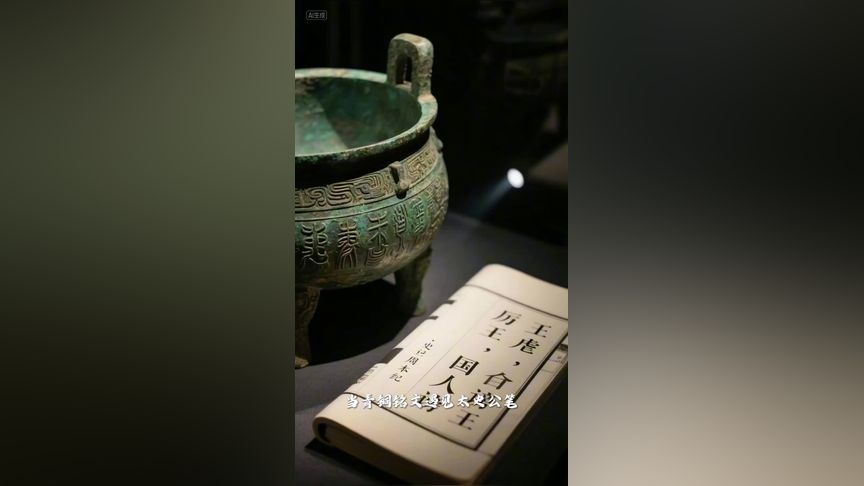

道路以目:青铜器上的改革者与被误解的君王 在中国历史的长河中,周厉王始终以“暴君”的形象定格在人们的记忆中。《史记》中

道路以目:青铜器上的改革者与被误解的君王 在中国历史的长河中,周厉王始终以“暴君”的形象定格在人们的记忆中。《史记》中“王行暴虐侈傲,国人谤王”的记载,儒家典籍中“厉王虐,国人谤王”的叙述,似乎已经为这位西周第十位天子盖棺定论。然而,当我们拂去青铜器上三千年的尘埃,当考古发现不断挑战着传统叙事,一个更为复杂、更为真实的周厉王形象正悄然浮出水面。 传统史籍中的周厉王,是一位典型的无道昏君。他任用荣夷公实行“专利”政策,将山林川泽之利收归王室,引发民众强烈不满;他压制言论,命卫巫“监谤”,致使“国人莫敢言,道路以目”;最终,愤怒的国人发起暴动,厉王被迫逃亡至彘地,在异乡度过余生。这一叙事构成了儒家史观下的标准暴君模板,成为后世帝王引以为戒的反面教材。 然而,近年来随着青铜器铭文的大量出土与解读,这段历史开始呈现出不同的面貌。西周金文作为当时的第一手资料,为我们提供了不同于后世史书的价值视角。从这些青铜器上的文字来看,周厉王实是一位有着强烈改革意识与中兴抱负的君主。 厉王面临的西周中晚期,是一个王权衰微、诸侯坐大的时代。王室财政拮据,贵族通过垄断山林川泽之利不断壮大,而周天子却因传统礼制的束缚,无法从这些自然资源中获利。在这种情况下,厉王推行的“专利”政策,实质上是一场旨在加强中央集权、充实王室财政的经济改革。他并非横征暴敛,而是试图收回本应属于王室的权益,削弱贵族的经济特权。 更值得重新审视的是所谓的“国人暴动”。传统叙述中,这是一场全民反抗暴政的正义行动。但细究史料,所谓的“国人”并非普通民众,而是指居住在国都内的贵族阶层。厉王的改革触动了他们的既得利益,自然引发强烈反弹。这场暴动更像是既得利益集团对改革者的反扑,而非底层民众反抗压迫的起义。 从《史记·周本纪》到《国语》,关于周厉王的负面记载都完成于数百年之后,其间不可避免地掺杂了后世儒家的价值判断。儒家思想强调“罕言利”,对追求财政利益的君主自然持批判态度;主张“民贵君轻”,对加强中央集权的行为也多所指责。厉王的改革恰恰触碰了这些价值红线,因而在历史书写中被刻意妖魔化。 周厉王的悲剧在于,他身处一个礼崩乐坏的时代,却试图通过强化王权来挽救颓势;他推行改革以图中兴,却因触怒既得利益集团而身败名裂;他的历史形象,最终由胜利者——那些推翻他的贵族及其后裔——所书写。三千年的历史尘埃,就这样掩埋了一个改革者。